15.2.1 關於永續利用土地的活動

1. 本校生命科學系歷史悠久,在生物多樣性保育與永續研究上具有長遠及重要貢獻,同時也長期協助台灣生態守護之倡議與執行。如「建置長期社會生態核心觀測站先期計畫」,選擇台灣地區具代表性之重要社會生態系統,以核心設施的概念,建置長期社會生態核心觀測平台,提供研究人員進行臺灣重要區域穩定及持續的環境、生態監測與社會議題等資料之收集與盤點,作為面臨變遷挑戰時堅實的科學評估與參考,以確保土地的安全與永續利用。

2. 海岸也是土地永續利用之關鍵主題,「台灣沿海環境以生態系為基礎的減災策略評估」計畫,透過生態系統管理策略的案例研究和數據評估,提出新的框架作為沿海環境土地治理的參考;「桃園草漯海岸沙丘的地形動力與演育及其應用 (III)」研究計畫,針對桃園草漯海岸沙丘環境的地形動力與地質演育過程深入調查,建立臺灣海岸沙丘地質演育研究的技術規範,其分析成果也將應用在自然地景,生態資源保育與永續經營管理策略等議題的討論;「台灣宜蘭蘇澳大坑谷社區海岸森林結構及陸地蟹族群調查」,以無人機航拍結合地理資訊系統估算沿海森林面積,確認森林植物群落的優勢種,同時進行該地區的陸蟹物種調查,推斷森林樣帶之間的陸地蟹物種差異,據以提出改善大坑谷沿海森林生物多樣性的建議,達到海岸社區的永續發展。

15.2.2 鼓勵校園採用以永續方式栽種食物之相關政策

本校長期關注學校師生飲食健康,辦理永續蔬食推廣活動,製作校園蔬食地圖供師生參考,並且積極鼓勵校內廠商提供低碳蔬食菜單,同時,於委外餐廳經營案投標須知中明訂廠商供應之各項食品及食材應優先採用以下產品:

1. 中央農業主管機關所推動溯源制度之農產品,如:

台灣有機農產品標章

產銷履歷農產品標章

台灣優良農產品標章

具農(畜、水)產品生產追溯條碼標示之溯源農產品

2. 禁止使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品。

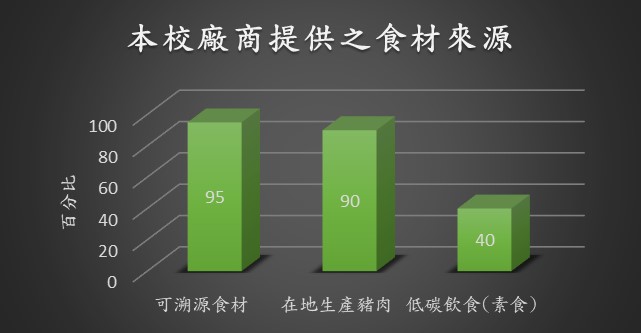

目前本校已落實餐廳全面食材登錄,且於教育部校園食材登錄平台建置時,即獲選為食材登錄示範學校。經統計,有95%以上為可溯源追蹤食材,另豬肉類食材來源有90%以上為本地生產,校內25間餐廳中共有10間提供低碳足跡素食餐點,占比40%。

本校廠商提供之食材來源

健康優質的飲食關乎國人的身心健康,而友善土地的農作物,則能確保地球環境的生生不息。我國近年來積極推動食農教育,強化飲食、環境與農業之連結,並於2021年通過食農教育法案,本校在此亦扮演舉足輕重的角色,致力於食農教育扎根於學校教育,其中人發系林如萍教授即是幕後的重要推手之一,自2018年起即擔任農業部「食農教育推廣計畫」之審查委員,2022年起擔任「食農教育推動會」委員,並接受農業部委託將食農教育融入十二年國教課綱,為學校教師量身編撰食農教育教學手冊,提供食農教案與教學指引,輔導各級學校在飲食消費中落實資源永續與環境友善行動。

由本校林如萍教授所主編之食農教育教案手冊

15.2.3 維持並擴展當前生態系的生物多樣性

本校共有台北市和平、公館及新北市林口等三個校區,其中台北校區面積約22公頃,雖位於都會中心,腹地較小且空間有限,但校園內除了校舍建物及運動用地,其餘皆規劃為綠色空間,除保留老樹,植栽種植也採向多樣與豐富化,並且禁止化學殺蟲劑的使用,以提供都市動物一個安全友善的棲息環境。例如和平校區內有羅馬廣場、日光大道與維也納森林,透過廣植樹木、植物與草地,為校園增添一座座的綠洲美景,還能調節微氣候與提供優質休閒空間。

和平校區為都會中難得生態綠洲

公館校區則有歐洲公園與人工濕地,其中人工濕地之設計可淨化校內生活污水、進行廢水處理後再利用,亦是都會中難得的豐富生態區。區內喬木、灌木、草花植被及水生植物數量達五十餘種,鳥類昆蟲密度亦高於他處,蛙聲蟬聲蟲鳴鳥叫無一不有,是一個小而幽靜、生意盎然的生命世界,也是都市中的重要野生動物棲息地。透過本校環境教育研究所(現為永環所)學生所組成的ECO小組,長期維護並以此基地規劃教學與體驗活動,帶領周邊各級學校認識濕地環境與外來種議題,是重要的環境教育場域,更於2006年獲選為聯合國「永續教育」的示範基地。

公館校區內人工濕地一隅

林口校區佔地約32公頃,以多層次的生態綠化概念,透過校園環境營造,增加動植物棲地與生物多樣性。進入校內首先映入眼簾的是綠樹成蔭、芳草如茵的生氣盎然景象,同時並規劃有蓮花池、中庭花園及人工湖泊等水域,以增加水生動植物的生活環境,總計綠地面積高達43%,被喻為「臺師大的秘密花園」。

林口校區被喻為臺師大的秘密花園

15.2.4 生態系教育計劃

本校對外也肩負推廣科普教育之使命,長期辦理生物與生態保育教育等相關推廣活動,例如「生命科學展」透過免費的闖關遊戲、實作體驗、研究成果分享及專題演講等,提供社會大眾許多科普及生態保育知識,提升對環境的關懷;針對全台國小學生為推廣對象的「幸蝠生科營」,以及高中生為對象的「臺師大暑期生命科學營」,則透過各式生物課程/實驗、野外生態導覽、夜間觀察等,近距離了解生物,傳遞自然界中的生態循環與生命價值意義。甫於2022年開幕的「臺師大生命科學博物館」採對外免費預約參觀,展出歷年來所收藏的重要動植物標本與教學研究典藏文物,同時並結合服務學習課程,招募訓練導覽志工學生,提供參訪人士完善的解說服務,讓普羅大眾一同認識生物多樣性與資源永續利用之重要性。

臺師大生命科學博物館中展出許多過去所收藏的動物標本

本校為國內重要師資培育機構,是臺灣中等教育生物科教師及傑出動植物分類與生態學者的重要搖籃。自2012年起,與中央研究院合作規劃「生物多樣性國際研究生博士學位學程」,以生物多樣性與演化研究為主題,發展多樣研究課題,培養本國在野生動植物及生態領域的專業研究學者。

生物多樣性國際研究生博士學位學程

大眾傳播媒體在環境教育上也扮演極為重要的角色,112年度由國科會補助、永續管理與環境教育研究所方偉達教授所製作之生態紀錄片《野性濕地》,以高山湖泊、農田濕地、河川濕地、海岸濕地等主題,介紹濕地生態系的多樣性,片中也透過追蹤如濕地水鳥及食蟹獴等數種保育類動物,讓大眾認識濕地保育的重要性,本片並獲得聯合國拉姆薩濕地公約東亞中心、國際濕地科學家學會亞洲委員會聯合頒發《Best of Best Award》國際大獎殊榮。

15.2.5 農業用地的永續管理(教育推廣)

本校運用多元的教育推廣方式,讓大眾了解土地與環境的經營管理,是確保生態系正常運作與產業發展的重要基礎,同時與在地團體共謀農業發展的新契機。高教深耕「提升集水區居民的環保觀念及協助地區發展計畫」,針對以農產及溪產為經濟活動的翡翠水庫集水區居民,推廣水資源環境生態教育與培育民眾節約用水的觀念與行為,同時也透過扶植集水區地方產業,促進永續發展與地方創生能量。相關活動如:

- 石碇區「三才靈芝生態農場」參訪活動,從認識生態農場之環境特性、透過權益關係人與環教領域專家們的經驗分享,鏈結農場生產特性、友善環境、栽種管理、飲食健康安全等元素,設計出在地食農教育課程,並促進社區與鄰近學校進行互動合作學習。

- 協助推廣在地友善耕作茶葉理念,其中「茶飲的文化與綠生活體驗」介紹臺灣特色茶葉的專業知識、生產環境和製造歷程,並邀請教職員生和社區居民一同品嚐由水源保護區的翡翠水庫周邊生產之有機茶,同時也從體驗茶飲文化帶出綠色生活消費的重要性。

本校食農計畫邀請師生一同認識臺灣特色茶產業與文化

張子超教授藉由農場特性來說明如何在食農教育與永續發展上連結

15.2.6 旅遊業用地的永續管理(教育推廣)

本校從研究與教育專業出發,支持土地永續管理、生態教育與生態旅遊,透過學術研究梳理產業所面臨的困境,進而提出政策建議與管理解方。

1. 「登山健行環境衝擊與無痕山林宣導方案」以壽山國家自然公園為場域,採現地觀察、問卷發放及訪談等方式進行登山健行對環境帶來的各項衝擊評估,同時也藉由活動設計推廣無痕山林(Leave No Trace, LNT)概念,並進行方案成效衡量,提供管理者解決衝擊問題的策略與方向。

透過體驗式活動對現地健行者進行LNT概念宣導

2. 「潮境週邊珊瑚礁環境變遷與休閒遊憩潛水者生態影響與調適行為之研究」預計透過三年的研究產出在地化之潛水培訓課程教案,探討潛水者形成親環境行為之主要因素,並成立「珊瑚礁監測及海洋廢棄物移除之公民科學計畫」,攜手社會大眾共同參與解決海洋所面臨的困境。

15.3.1 土地的永續利用、保護和恢復(政策)

1. 本校雖位於高度開發的都市地區,但仍積極營造生物棲地以維持生物多樣性,校園綠覆蓋率(Ratio of green cover)達48%。

本校新啟用之學生宿舍建築獲得銀級候選綠建築之認證,設計遵循永續利用、保護和恢復土地的政策。除了積極推動植栽綠化,也考量基地透水性以避免都市洪患,並連結當地生態系統-新店溪。另外,在建築管理上落實燈光與空調節能,設置雨水回收設備以節省水資源。

2. 本校長期致力推動大學永續發展,雖然學校位於都會中心,並無森林、山區和旱地等區域,但從校園內部的生態營造、環境衛生安全、綠色低碳飲食及節能減碳生活等面向,落實對環境與土地的保護,朝向永續校園及綠色大學發展,並於2023年獲頒教育部所頒發的「校園環境管理特優學校」獎項。除此之外,目前本校亦有多位教師擔任政府機關相關委員會之委員(如下表),透過陸域/海岸環境開發審查把關及環保相關政策之決策,提出科學與客觀之專業建議,為土地與生物資源的永續利用盡一份力。

本校近二年擔任政府與環境生態相關委員會之委員一覽表

委員會職稱 | 教師姓名 | 任職系所 | 聘期 |

內政部國家公園計畫委員會委員 | 王文誠教授 | 地理學系 | 112/3/1~114/2/28 |

內政部海岸管理審議會委員 | 林宗儀教授 | 地理學系 | 112/1/1起 |

李素馨教授 | 地理學系 | 113/1/1起 | |

李佩珍教授 | 生命科學系 | 113/1/1起 | |

海洋委員會海洋野生動物保育諮詢委員 | 方偉達教授 | 永續管理與環境教育研究所 | 113/1/3~115/1/2 |

臺北市政府環境影響評估審查委員會 | 李佩珍教授 | 生命科學系 | 112/1/1~113/12/31 |

-768x512.jpg)

本校參加111年度「大專校院校園環境管理現況調查與執行成效檢核實施計畫」榮獲特優獎

15.3.2 監測 IUCN 和其他保育物種(政策)

1. 本校生命科學系在瀕危物種研究和保育方面有著悠久的歷史,長期投入重要物種的遺傳機制、生活模式和生態監測。林思民教授,現為台灣猛禽研究會理事長,透過研究、教育的方式促進猛禽的保育。先前與林務局合作,監測與拍攝會出現在本校校園週邊的二級保育動物鳳頭蒼鷹(Accipiter trivirgatus),後續發布紀錄片並舉辦工作坊,以宣導猛禽保育的重要性。

2. 臺師大校園因位處都會中心,校內並沒有IUCN瀕危紅色名錄或臺灣保育類名錄之物種,然而在這片土地的保育路上卻從未缺席,長期以來投入重要野生動物及重要陸域生態系統相關研究,以及生態保育的領域。例如呂光洋名譽教授研究黃喉貂(保育類Ⅲ)、小黃鼠狼(保育類Ⅲ)、臺灣長鬃山羊(保育類Ⅲ),且自1979年起便開始帶領生科學院學生進行台灣產的五種山椒魚研究,包含其生理生殖與生態研究,並對其進行長期監測,以保護這些易受棲地破壞及全球暖化影響而面臨消失的重要生物,故被尊稱為「臺灣山椒魚之父」。此五種山椒魚皆生活在高海拔山區,且都是屬於特有種,在《2017臺灣兩棲類紅皮書名錄》將南湖山椒魚評估為「極危(CR)」等級;臺灣山椒魚、楚南氏山椒魚、觀霧山椒魚則被評估為「瀕危(EN)」等級;阿里山山椒魚被評估為「易危(VU)」等級,皆為生態系中重要的保育物種。

-1.jpg)

3. 徐堉峰教授長期專注於研究臺灣現存及消逝蝴蝶,曾發表14種新種、臺灣特有種與特有亞種蝴蝶,以及15種新種蛾類,其中5種被建議為文化資產保存法公告珍貴稀有植物–臺灣水青岡森林之指標物種。除出版數冊蝴蝶套書外,亦擔任「昆蟲類群保育類野生動物評估分類專家會議」及「臺灣蝴蝶紅皮書」審議委員,同時也結合民間保育團體共同推動蝴蝶保育教育宣導工作,致力於提升全民蝴蝶保育概念,對臺灣蝴蝶研究有顯著貢獻,榮獲擁有綠色奧斯卡美譽的112年度「林業與自然保育有功人士」獎項。

-2-768x512.jpg)

15.3.3 將當地生物多樣性納入規劃與發展

本校校務發展計以建立綠色大學為目標,在進行校園發展規劃時,優先將生態環境作為設計之考量重點。例如位於新店溪河岸旁的學二舍,便將水岸與綠色廊道納入重要生活空間進行規劃思考,在綠建築評估上,所規劃之植栽種類、面積與栽種條件亦符合綠化量指標,榮獲整體建物之候選綠建築證書銀級標章。於2023年動工之國際學舍,雖位於大台北都會中,亦盡可能拓充綠色面積之設計,透過多層次之灌木、籐蔓與地坡植物的種植,讓都會呈現綠意盎然之美,兼顧生物多樣性之發展。

本校學二舍將水岸與綠色廊道納入生活空間規劃思考

15.3.4 減少外來物種影響(政策)

本校為避免外來入侵種的威脅,配合中央政策與指引,針對目前校園常見之外來種昆蟲,如荔枝椿象及紅火蟻等進行防範、監測及消毒作業等管理原則。以荔枝椿象為例,本校遵循以下處理要點:

1. 若發現校園中有其足跡,將提高巡視次數,以便早期發現蟲卵予以移除。

2. 掌握病蟲害發生之季節與時間,做好環境管理。

3. 發現椿象蟲卵時則以物理防治及化學防治方法處理,避免進一步危害校園植物及人體危害。。

此外,委託林業試驗所對本校樹木進行健檢、管理監測,以及改善樹木健全性的處置。同時,針對教職員生進行教育宣導,提高大家的防治意識。

-768x573.jpg)

教育部荔枝椿象之宣導圖卡

15.3.5 共享土地生態系的合作

本校因位於發展飽和之都會區,除推動校園生態營造外,亦積極透過夥伴關係,努力維護生態系的健康運作。

各系所亦發揮研究與教育專業,積極投入臺灣各地環境教育與地方創生,培育在地解說與環境管理人材,發展在地環境教育教材教法等,例如透過「112年度中部區域地質公園經營輔導及網絡交流計畫」,協助地質公園進行特色資源盤點;提供在地社群之陪伴、輔導、支持與諮詢;並協助進行地質公園的申請、評鑑及解說人員師資培訓等。為期三年之「宜蘭崙埤部落推動環境教育之行動研究」強調原住民族傳統智慧與教育的在地創新實踐,透過瞭解當地自然及人文資源特色,以及當地耆老如何將傳統生態智慧融入教育解說之中,以建置、推動環境教育策略,並應用行動研究方式,設計出符合部落特色教案,建立以崙埤部落為基地的環境教育設施場所。此外,與多個單位共同參與由林業與自然保育署所支持的計畫推動森林療癒及地方創生,以新竹縣橫山鄉及五峰鄉為研究基地,善用當地優質的森林環境,健全民眾的生活福祉,已舉辦10場以上活動,參與人數200人以上。其中「新竹橫山森林療癒專業課程培訓計畫」,也也為橫山設計各種森療活動,促進橫山林下經濟發展,並培訓出新竹橫山第一位森療師。

自2020年起與鄰近臺師大的古莊社區發展協會合作成立創新館暨減塑促進中心,關注危害環境的塑膠垃圾問題,一同將減塑行動蔓延社區,推動師大環保商圈,並且廣邀民眾共同參與「永續消費創意徵件活動」,集結不同的方式來宣導與實踐環保理念,為維護生態系統而努力。

15.4.1 排水指南和標準

本校一般廢水由總務處負責,按照所處之行政區域一般廢水處理程序處理。

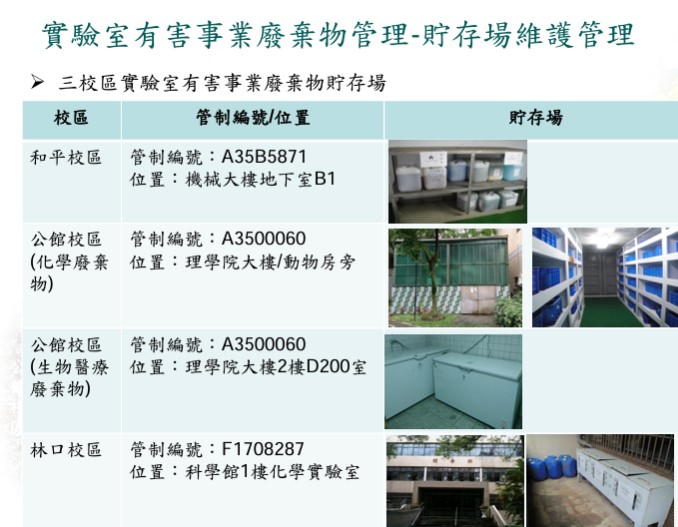

為確保水資源永續利用,本校透過制定「實驗室有害事業廢棄物管理原則」 與實施智慧節水及中水回收等策略,以提升水資源的使用效率與安全性。首先,設置「環境安全衛生中心」專責掌理實驗室有害事業廢棄物業務。從有害事業廢棄物之分類、貯存與標示,貯存場維護管理,以及委外清運、宣導與申報等,皆依據環境部廢棄物清理法規辦理,以確保實驗室廢液等有害廢棄物皆能獲得妥善處理。同時也設置「環境保護暨安全衛生委員會」督導實驗場所毒性化學物質運作有關規定,以確保有毒廢棄物的妥善清零。

生活污水方面,遵守政府規範,將污水透過系統性的污水管路建設,確實集中排放至台北市污水下水道處理系統,經過濾處理後再進入水資源循環系統,有助於水資源與河川生態的永續經營。另林口校區主要排放皆為生活污水,因排放量小於800立方公尺/日,故為雨污水合流,接管新北市政府污水下水道。

在節水部份,本校自106年起即率先安裝腳踩式水龍頭,節水比率高達4成,校園也裝設智慧水表以主動偵測漏水等異常狀況,透過查詢即時用水量和了解整體用水趨勢,能有效管理用水方式,達到節水功能。本校公館與林口校區也積極落實水資源再利用,分別建置中水回收系統及雨水回收系統,作為植栽澆灌及廁間馬桶沖水使用。

15.4.2 減少塑膠廢棄物之相關政策

本校在塑膠廢棄物的處理上採源頭減量、分類及回收再利用政策,同時並透過教育及夥伴參與,一同推動減塑運動。說明如下:

2017年起,禁止校園免費提供一次性使用餐具。

2019年7月起,依照環保署公告「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」,禁止校園使用塑料吸管。

2021年制定「臺師大校園減塑規約」率先由會議及辦公室行政帶動校園減少與禁止塑膠及一次性用品的使用。

2022年起,於學校會議、訓練及活動等場合執行「減少使用免洗餐具及包裝飲用水」辦理事項、依法於校內連鎖飲料店自備環保杯可享折扣優惠、校內水果店與 UCUP 循環杯合作,進行借用歸還集點活動。

2022年起,針對學校教職員及入學新生推動「就是要re杯杯活動」,只要承諾減少使用100個「用完即丟」的飲料杯,就能得到限量隨行杯,鼓勵師生一同響應零廢棄生活。

此外,本校也早於2017年即成立「臺師大減塑促進中心」(後於2022年更名為「減塑與永續消費促進中心」),積極投入推動減塑與永續消費的行列,透過Facebook及Instagram等社群媒體推廣減塑理念、製作線上教育節目podcast「怎麼一回塑」,分享生活中的環保議題與減塑知識,在包括Firstory、KKBOX、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts等多個平台發佈,以吸引更多不同族群的接觸。減塑促進中心亦積極聯合社區及其他組織共同推動減塑,例如在社區辦理減塑市集、淨街、淨灘、工作坊等活動,也利用教師研習將中心所研發的永續消費桌遊教學媒材進行教學示範與推廣,期待能促進社會大眾一同建立永續的生活態度。

15.4.3 危險廢棄物處置政策

在危險廢棄物處置上,訂定「實驗室有害事業廢棄物管理原則」,從分類、貯存與標示、貯存場維護管理,以及委外清運、宣導與申報等,皆依據環境部廢棄物清理法規辦理,同時也定期進行教職員生職業安全衛生教育訓練,落實實驗室自我檢核制度,實施實驗室應至少每月填報一次自主查核情形等,以確保危險廢棄物獲得妥善處理。

為積極實踐塔樂禮宣言,達到高等教育之社會責任與任務,本校於2012年發起、創立臺灣綠色大學聯盟,並為發展永續校園之遠景,訂定執行策略與目標,由校長簽署「環境安全衛生宣言」,宣誓持續改善環境安全衛生與防災觀念。