14.2.1淡水生態系統(社區推動)

本校辦理自2019年到2023持續辦理四年執行教育部「國民中小學結合社區永續發展計畫」,透過辦理「計畫共學工作坊」、「走動式工作坊」、「攜手同行工作坊」及「到校輔導協作」、及「計畫執行成果分享」與「成效評估會議」等,協助參與學校串聯臨水資源,社區、民間與政府的跨域合作,發展各校水資源相關與在地文化為特色的校本位課程。

如協助宜蘭岳明國小完成從友善水稻耕種的食農教育開始,到結合學校營養午餐的食魚教育,透過引導帶領學生實踐對社會環境的關懷,與生態廚師的合作,以傳統飲食元素結合友善健康食材為社區長輩辦桌,透過與周圍學校合作進行小燕鷗復育教育計畫。

台中德芙蘭國小臨「大甲溪」畔,以其為特色課程主軸,配合12年國教課綱,整合原有「泰雅傳統文化與生態智慧」的校訂課程,融入「保育」、「防災」、「文化」、「經濟」、「生態」、「藝文」、「智慧」、「山林」等面向,發展「tmali 得馬力」課程,以及在地德芙蘭傳統泰雅漁獵文化與防災智慧,透過「走讀遊學」、「體驗探索」和「行動學習」,帶領學生在地好山好水的生活環境,深度認識在地特色價 值,塑造在地行銷亮點,讓學生生活態度改變,拉近人與大自然中水的關係。

德芙蘭國小教導在地傳統泰雅漁獵文化教育課程

14.2.2 可持續發展之漁業(社區外展)

自2019年至2023年辦理「國民中小學結合社區永續發展計畫」為提升非都會地區的學校教育能量,以學校教育為主體,藉由學校本位課程發展讓教育深耕地方,同時融合地方本位的理念,即透過學校發展地方本位教育的課程及活動,整體規劃、地方產業、社團組織、返鄉青年…等建立夥伴關係,促成漁業、水產養殖業與旅遊觀光業的連結。

如屏東林邊國小因環境變遷,人口外流及少子化,養殖漁業嚴重影響,發展[永續魚鄉-學漁樂水]的課程,與在地養殖漁業與當地青年合作,將觀光遊程賦予教育化,讓遊客可以認識當地的文史產業發展。雲林縣口湖國中透過教育串連起社區共學,凝聚社區向心力並回應社區與地方問題培育相關人才,社區與學校共同迎向更好的生活與永續的未來。如雲林口湖國中以在地地層下陷、養殖漁業沒落、海水倒灌、濕地生態等環境議題出發,以[永續口湖新視野]執行成龍濕地解密課程,透過學生的走入社區踏查,探究,達成讓學生對漁業資源擁有一份責任與使命,也推動永續餐桌活動將在地產業包括魚類、蝦貝類等水產養殖的故事行銷給更多遊客。

屏東林邊國小[永續魚鄉-學漁樂水]的課程,結合在地養殖漁業、與青年合作

雲林縣口湖國中成龍濕地實鏡解密課程

14.2.3 過度捕撈(社區外展)

本校執行之「國民中小學結合社區永續發展輔導專案計畫」,藉由輔導學校本位課程發展,將地區的生活、生產與生態結合課程應用,結合在地海洋資源議題,了解漁業的變遷與因果,省思海洋與社區的互動關係,為在地的永續發展提供知識、創新和解決方案。例如野柳國小推動從餐桌上的永續海洋校訂課程,將海食教育延伸到社區,走入社區餐廳,推廣「食魚教育紅綠燈」來分辨識海洋資源是否枯竭,選用當季的綠色海鮮,像鯖魚、小卷、白帶魚和蛤蠣等,以綠燈方式表示;數量瀕危,需要保護,避免過度捕撈,則用來紅燈表示,並將此概念擴展至社區海鮮餐廳,建議民眾到餐廳用餐時,能選購合宜的海鮮食用。

新北市野柳國小學生以海鮮紅綠燈海報到野柳漁村海鮮餐廳宣導

在地漁民為民眾進行捕撈及食魚教育解說

14.3.1 保護和可持續利用之海洋(事件)

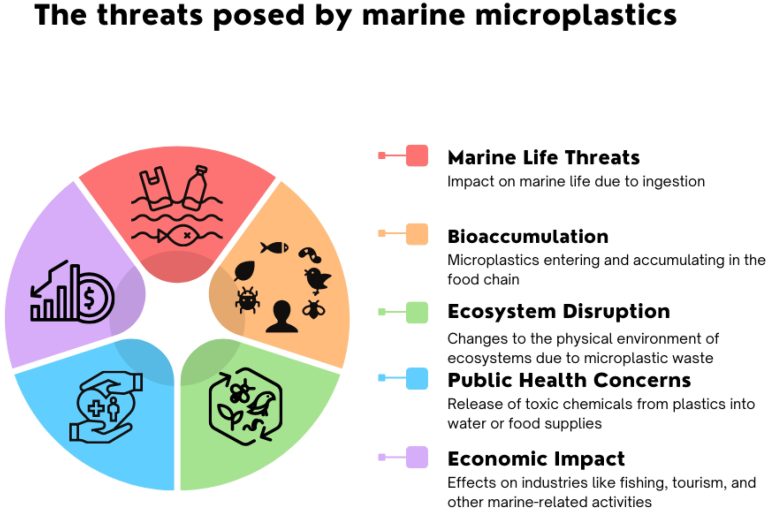

臺師大研究團隊進行「微塑膠污染:對全球海洋生態系統的威脅和影響」計畫,研究塑料如何進入海洋,特別是塑料沿海岸線的累積,太平洋垃圾帶Great Pacific Garbage Patch(GPGP)的形成和影響。通過五大洲海洋微塑料濃度圖,揭示近五年全球微塑料污染的分佈,更探討了微塑料對海洋野生動物的影響,以及它們可能進入人類食物鏈,構成潛在的健康風險。研究結果強調了微塑料污染對全球海洋生態系統和人類健康造成日益嚴重的威脅。論文已於2023年9月刊登於國際知名期刊《Sustainability》。微塑膠對海洋生物影響日益嚴重,並可能進入人類食物鏈,對健康構成風險,呼籲需要更多的科學研究和政策措施,包括減少塑料使用、促進可持續生產和負責任的消費、發展替代品,以及提高環保意識,透過全球公民的合作和集體努力,才能保護和永續利用寶貴的海洋生態系統。

微塑膠污染對全球海洋生態系統造成威脅

14.3.2 水生生態系統的食物(政策)

本校膳食衛生管理中餐飲衛生管理工作,明確規範所使用的食材須符合「食品安全衛生管理法」、「學校衛生法」、「糧食管理法」及「農產品生產及驗證管理法」等相關法令規定,確保食品來源合法且衛生無虞。此外,應優先選用由中央農業主管機關所推動的溯源制度農產品,這類產品具備農、畜、水產品生產追溯條碼標示,能有效提高食品透明度,讓消費者能夠追溯其生產過程,進一步強化食品安全。此舉不僅能保障校園師生的健康,亦能鼓勵本地農業的發展,促進永續農業。

14.3.3 維護生態系統及其生物多樣性(直接工作)

1. 「臺灣山椒魚之父」臺師大生命科學系呂光洋名譽教授,傾盡30年以上光陰研究山椒魚,生態紀錄片《山椒魚來了》即為了拯救臺灣「山椒魚」受到環境開發、氣候變遷影響而深陷生存危機的瀕危物種,歷時17年所拍攝,用文字和影像記錄投入山椒魚研究的臺師大及臺大師生,攀越山林水澗,紀錄山椒魚的故事及歷程,呈現包括艱辛的野外調查、研究室中資料分析豐富的研究資訊等,也揭開瀕臨絕種的山椒魚神秘面紗。研究團隊發表觀霧及南湖兩個新種山椒魚並被國際認可,不僅提升了人們對台灣本土兩棲類的認識,促進生態學和地方生物學的發展,讓更多的人了解並關注台灣的生態多樣性。

紀錄片發表會臺師大校長及一級單位主管共同參與

2. 生態紀錄片「野性濕地:聯合國永續發展目標下的臺灣濕地生態系」,由本校永續管理與環境教育研究所方偉達所長與國際導演馮振隆合作製作,國際濕地科學家學會亞洲主席、社團法人台灣濕地學會理事長,製播野性濕地台灣環境生態節目共四集,影片中精彩呈現台灣濕地之美、濕地類型多樣性、濕地的重要性、氣候變遷、人為破壞。紀錄片呈現臺灣各地蒐集的資料,濕地的水鳥,還有臺灣保育類動物食蟹獴等精彩難得畫面;而其中英文行銷預告片曾獲得聯合國拉姆薩濕地公約東亞中心、國際濕地科學家學會亞洲委員會聯合頒發《Best of Best Award》國際大獎殊榮。

14.3.4 水生生態系統破壞預防技術

本校國科會計畫「前瞻的淺山生態系統服務治理:以新竹縣上坪溪流域為例」,以新竹縣上坪溪流域為例,討論八個主題:

1. 水政治與治理:上坪溪流域生態系統服務的邊界。

2. 上坪溪流域水文及非點源污染模式建置以評估氣候變遷與人為活動對河川水量及水質之影響。

3. 循環經濟下垂直濕地生態資訊檢覈及沉積物通量模式評估。

4. 風險社會下的坡地生態保全、水資源供給與科學園區產業發展鏈結研究。

5. 寶山水庫上坪溪流域生態系統服務與環境永續規劃。

6. 上坪溪流域農業與農村發展之生態系統服務研究。

7. 探究小型流域在社會變遷下的生態系統服務:成就新竹科學園區之文化生態系統服務變遷。

8. 生態系統服務的視覺化與環境教育推廣:生態地形特徵圖的建置。

14.4.1 排水指南和標準

本校校園產生的污水,運用專用污水下水道系統,輸送至合格污水處理廠處理後達排放標準後以排放或回收再利用,以避免水質污染。為確保水資源永續利用,本校透過制定「實驗室有害事業廢棄物管理原則」與實施智慧節水及中水回收等策略,以提升水資源的使用效率與安全性。首先,設置「環境安全衛生中心」專責掌理實驗室有害事業廢棄物業務。從有害事業廢棄物之分類、貯存與標示,貯存場維護管理,以及委外清運、宣導與申報等,皆依據環境部廢棄物清理法規辦理,以確保實驗室廢液等有害廢棄物皆能獲得妥善處理。

14.4.2 減少塑膠垃圾的行動計劃

校園落實減少塑膠垃圾的RE-杯杯活動

2. 本校2017年成立「臺師大減塑與永續消費促進中心」(Plastic Reduction and Sustainable consumption Promotion Center),透過行動計劃以達到塑膠垃圾減量之目標,持續透過Facebook粉絲專業,推廣減塑活動,包含宣傳文件選用沒有塗膜的紙張、海報選擇環保材質、舉辦競賽活動獎狀電子化等,以及聯合廠商與多個環保團體推動全國性減塑教育。

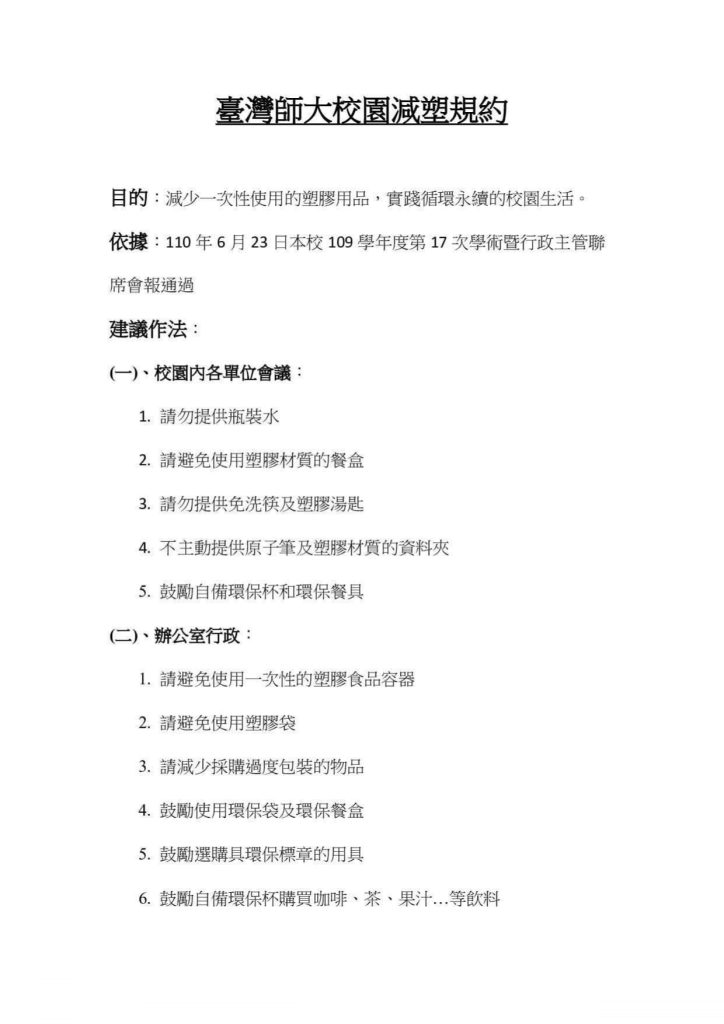

14.4.3 減少海洋污染(政策)

塑膠一直是海洋污染中最嚴重的污染物。本校於2021年制定《臺灣師大校園減塑規約》,禁止或減少各單位在辦公室開會時使用塑膠及一次性用品。一次性用品包括一次性筷子、塑膠湯匙、一次性塑膠容器等。

2022年訂定「國立臺灣師範大學執行減少使用免洗餐具及包裝飲用水執行方式原則」,推動廢棄物源頭減量政策,減少資源消耗,抑制廢棄物產生。

14.5.2 監測水生生態系統的健康情況

臺灣的水生生態系統面臨持續性挑戰,包括氣候變遷、過度捕撈及污染等議題。為因應全球變遷的衝擊,本校林登秋教授自2021年起2024年擔任國科會「長期社會生態核心觀測平台研究」(Long-term Social-Ecological Research,LTSER)計畫總召集人,本計畫有別於以往的生態環境監測計畫,不僅著重於長期的研究、觀測,更希望聯結生態系統與社會系統,「臺灣長期社會生態核心觀測站」設有核心綠島、翡翠、彰化、花蓮等四個觀測站,如花蓮站分別從大氣物理環境因子及通量、生物多樣性、土地利用變化及社會系統四個面向,針對花東縱谷的鳳林鎮、光復鄉收集各項生態系服務及社經變化數據進行長期社會生態系統監測,以暸解氣候變遷、政府政策及土地利用變遷對該區域社會生態系統的影響。彰化站已有之調查項目包含底棲生物(蟹類)、水質觀測,介接環境部環境資料開放平臺的空氣品質資料及交通部中央氣象署氣象觀測資料。而綠島受到黑潮主流的影響,孕育出了豐富的珊瑚礁生態,珊瑚礁生態系支持了綠島早期的漁業及觀光活動,減少人為及海洋自然生態的衝擊。

14.5.3 實現良好水生管理實踐的計劃

本校永續管理與環境教育研究所長期支持鼓勵學生自發組成ECO小組,平時進行本校公館校區人工溼地的維護管理,如移除外來種、生態調查等。自2018年起ECO小組持續至今,每學期自發性辦理與大臺北地區中學,如西湖實驗中學、至善國中、景興國中等的輔導人員合作,帶領高關懷學生於人工溼地進行環境教育課程。課程內容涵蓋種子播遷方式、台灣地名中的動物、動物遺跡追蹤、溼地大發現等主題,學生們不僅學習生態與溼地相關知識,還實際穿著青蛙裝進入溼地,進行生態觀察並協助移除外來種。

ECO小組針對校外國中學生進行了水生生態教案活動

14.5.4 共享水生生態系統的合作

1. 「保護和永續利用之海洋」是全球的重要議題,透過學生參與國際合作實習計畫,強化學生對海洋環境的保護意識,教育部「學海築夢實習計畫」到國際的非營利組織參加海洋哺乳動物觀察員訓練,前往葡萄牙亞述群島,進行窺探鯨豚行為奧秘,為期兩個月的野外鯨豚行為觀察,透過這樣的國際經驗,學生能更好地了解海洋生態系統的重要性,於研究站與國際學生合作處理海上觀察資料,共同執行如何轉化觀察結果為科學數據,是難得的合作學習模式。

實習生與國際機構研究員合作執行海上鯨豚觀察

2. 本校永續管理與環境教育研究所所長方偉達,為亞洲首位獲得由國際濕地科學家學會所頒發的領袖服務獎,2023年榮獲行政院環境保護署頒發「112年環境保護三等專業獎章」,並辦理SWS亞洲會議,2019年、2023年在韓國拉姆薩東亞中心召集亞洲大會。2019年會議獲美國總會頒贈亞洲唯一的濕地專業科學家證書(Professional Wetland Scientists, PWS)。在擔任拉姆薩公約(Ramsar)科學技術審查委員會觀察員期間,為亞洲惟一代表,透過國際交流互動與技術支援,提升我國濕地復育相關知識與技術,促進國際保育水生生態系統的合作。

14.5.5 水流域管理策略

本校自2022年至2024年執行「大學社會責任實踐計畫」(USR)「提升集水區居民的環保觀念及協助地區發展」,本計畫實踐議題以乾淨飲用水為中心主題,擇定台北水源保護區為實踐場域,以本校專長環境教育提供優質教育,進而改善集水區住民的教育弱勢及地區發展困境,協助地區學子認同地方環境、幫助社區推動地方永續發展,期能逹到正義、減貧與永續環境目標。

以提升集水區居民的地方認同和福祉為目的,回應SDG1、4、6、14。透過正規教育的推展,喚醒學生對水議題的重視(SDG6),培養集水區學童對當地環境、經濟及社會文化的認識。再透過成人教育的推展,增強學生與居民的地方認同,扶植地區經濟能量(SDG1)。

提升集水區居民的環保觀念及協助地區發展計畫